「土物と磁器物」の二刀流で

「現代と伝統」を表現する新作

美術評論家連盟会員 柴辻政彦

今年の一月、日本陶磁協会の機関誌『陶説』で、私は吉川充のことを「殷周青銅器に仮借した現代陶芸」という表題で論評を書いた。

私は、彼が、三十才代後半の時代に、確固たる陶芸家として立ち上がった基盤は、京都・住友の古青銅器収蔵陳列館「泉屋博古館」の殷周の青銅器に思いつめて、その器宇・器格を、数年かかって吸収し、吉川独自の堂々たる大作「赤い絵の三足器」などの一連のシリーズをまとめあげて発表したことにあった、と書いたのである。今年すでに吉川は五十六才であるが、当時、まだ、吉川は若かったのか、とんでもない歴史遺産にしがみついたものだと、そのやや無謀な壮挙に私は目をまるくしていたからである。今の若い人たちはもうそうでもないが、「古典を咀嚼しながら、そこから新しい表現を探り出す」。吉川という陶芸家の自覚は、いつもそういう振り子のように振幅してきた。

今回も「土物で現代」を「磁器物で伝統」を、と、二刀流の発表である。三十代で魂に打ち込んだ制作姿勢が生きている。だから、安心して見ていられるという気がする。

さて…「土物の現代」だが。

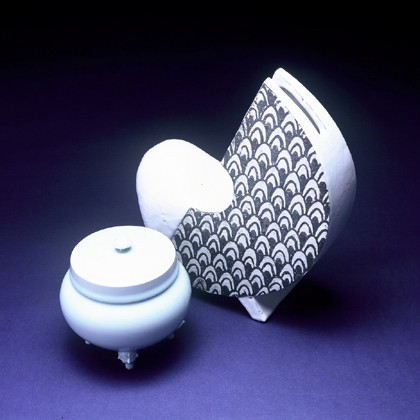

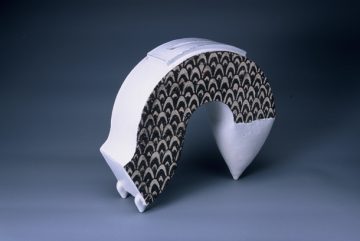

この作家の面白いのは、沈黙が怖いのか、会えばひっきりなしにしゃべりだして止まらないことである。制作のポイントなど聞かなくても吉川の方からみな話してくれる。先日もギャラリー器館で「ああ、こんにちは。あのねえ、柴辻さん、コンパスカッターってしってます?半径五十センチの円が切れるんですよ…」という次第である。よく聞けば、この道具が今回の展示品制作の原動力になったものらしい。展示会で作品を見ればわかる。が、サークルカッターの鮮やかな半円形の稜線が写真の「オブジェ風扁壺花器」の側壁制作の生命線になっている。もちろんそのほか、ドーナツ状の円盤を切断した切断面を利用して、内側の円弧と半球体を造って一体化し四角い溝をくっきり切り取ったりして、複雑な立体構成でまとめているが、その赤い素地に、乳白色の釉と、鉄黒釉を冷却還元させる要領で、扁壺の側壁いっぱいに魚眼模様をほどこしている。繰り返される絵付け模様は、「赤い絵の…」時代からお得意の図形である。

いずれも、吉川が若いころに蓄えた技術的資産が新しいかたちをつくっている。

次に…「磁器物の伝統」だが。

今回のものは、いままでのものと違って、青白磁のひとを拒絶するような光沢はなく、草色がかった親しみのある、にび色青磁の器肌が主体になっている。さらにどの器形も、古典に取材しているというが、どれも柔和で親しみやすい。

「二刀流といわはりますけどね、作業場はひとつやから磁器モンやるときはそこらじゅうきれいに拭いて回らんならんので、大ごとですわ…」、相変らずしゃべっている。「このかたちはねえ、これは京都国立博物館にある三彩釉の骨蔵器ですわ。蓋は被せ蓋にしてある。身も蓋も浮き上げて焼成してるさかい、めんどくさいけど丁寧にしてます」。確かに。「あのねえ。魯山人の陶器っていいますけれどねえ、魯山人は篆刻と書が一番です。なぜかと言うと…」。話がどこへ飛ぶかわからない。しかし、よくなんでも知っている。

今回の展示品のにび色青磁であるが、ほぼ三つの柱からなっている。一つは先の、奈良時代の「蓋物骨蔵器」に基形をもつもの。二つ目は「経筒」に基形をもつ筒型の壺。三つ目は「香炉」に基形をもつ鉢類などである。

青白磁といいながら今回のものは色目もかたちも器肌もじつにおおらかで優しい。また、特に「殷周の青銅器」で実験済みの、器物を浮き上げている青銅器風の獣面にこしらえた「脚」は、吉川充ならではの極意で、ひかえめながら、器物を尊いものにしている。

Mitsuru Yoshikawa

1949 京都生まれ

1976 京都市立芸術大学陶磁器科専攻科終了

1982 京都府工芸美術展奨励賞

1983 朝日クラフト展奨励賞

1986 京都府工芸美術選抜展買上

1992 京都府工芸ビエンナーレ優秀賞

1992 国際陶磁器展美濃審査員特別賞

1996 京都美術工芸展選抜部門出品及び買上

個展

京都・ギャラリーマロニエ ギャラリー器館

大阪・阪急百貨店

東京・銀座黒田陶苑、日本橋三越他

現在京都造形芸術大学奉職