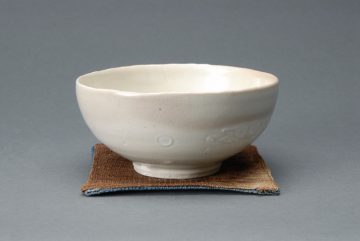

秋山潤。韓国という異邦に身をおき、かの地の歴史風土、人、自然との境を、おのが作品のうちにまぎらかそうと奮闘努力し早八年。いささかの野心と不如意との間で、時には昂然と時には悄然となりながら作陶しているのだろう。下に掲載するのは少し前のものだが彼からの消息文である。もの作る人の不安と矜持、そのなやましさ、そしてかすかな希望。読めば満腔(まんこう)のシンパシーを禁じ得ない。まずもって真摯である。うすうすだろうが直観的にものがわかっていると思う。それにユーモアのセンス。彼はきっとこの道を行き、与えられるところに従って、なにがしかの達成をなすだろうと思う。こういう人にある種の神は微笑むはずである。今回で三回目の展となります。茶碗を中心に、粉吹、白磁、それに八重山手のものなど…。

前略 何から書けばいいのでしょうか? 簡単に。

今日このごろはあまり思わなくなりましたが、以前は窯出しのたびにやきものをやめようと何回も決心したものでした。二〇〇三年六月は今でも忘れられませんが、初窯でした。鯉江先生のような作品が窯の中から出てくると信じ、あけてみるとそれは、無残なものでした。かたちと釉薬と全部。三年半、自分はあの工房でなにを勉強したのか。まず、ロクロがしろうとよりひどく、くすりはよくわかっていなくて。ふりかえって、よく考えたのは、そう言えば、三年半、ほとんどマッサージをして一日終っていたことに気が付き、もっといろいろ聞いてあったらよかったと後悔しました。でも、それなりに目から入ってきたものや、話しや、先生に勉強したものは多いはずです。たぶんすべてではないでしょうか。始めにおそわった人ですから。(秋山は鯉江のもとに足かけ四年いた。たぶん最長記録。)

最初の一年目ぐらいは、やはり技法といいますか、そういうものが思ったより似ていて、ちがうように作ってもにおいがいっぱい出ていたと思います。二年目から勉強したものは捨てようと思い、全部捨てました。道具、本、そして記憶…。すごくしんどく、つらかったです。捨てなかったのは、学んだ、哲学的な部分。これがもしかしたら一番やっかいかもしれません。流れればよいのに、流れようと決心しているのに氏の顔が浮かんできます(仕事場に写真があるせいかも)。なかなか流れられないのはつらいところでもあります。

もどって…、要するに先生とちがうことを、と考えていたら、官窯の白磁に心がうごきます。わりと左右対称的でえらくシンプルで。二年前の器館での展示会の時はまださだまっていない状態でした。

とにかく、古いもののコピーをすればよかったわけです。日本で勉強した手を少し洗って、新しい手を少しずつ入れかけている過程でした。日本で独立していれば、おそらく日本的な感じになったかもしれません。

韓国でスタートしたため何かいろいろミックスしているのだと思います。形もそうだし、頭の中もミックス。おそらくは。正直に言うと、今でも自分で何をやっているのか、わけがわかっていないのが現状でしょう。特別白磁にこだわっているわけでもありません。ただ、今は朝鮮時代の頃のようなわりとすっきりとした白をやりたいだけです。と言ってもそんなにすごくえいきょうされているわけでもなく、一時期マネはしたものの、それはそれで、よく勉強したということで、とりあえず終了しています。すごくみじかいのが変ですが…。

変ります。

やきものの世界はおもしろいと思います。絵かきがピカソのコピー、そっくりにかいても評価されないのに、こっちの世界は、いど茶碗再現、とか、しの茶碗再現とかでえらく評価されます。これってただのコピーなのにおもしろいですね。苦労して再現しているのは理解できるところです。そういうものが合っていて、たぶんやきもの屋さんは食べているのだろうと思います。

人間美しいとか、良いと思うものを見て、感動して、それはなりたいと思うのはとう然のことだと思います。ただ世界的に見たとき「イド」がもし地中海のビーチにあったら、とか考えた時、それは合わないし、ただのきたない器物でしかないのでは、と思ったりします。もちろん作家はみんなそれぞれ、普へん的なものを作ろうと努力していることでしょう。人それぞれその普へん的なものがちがうとは思います。が、日本人が朝鮮物をあまりに高く評価しすぎていることも事実だと思います。年月のアカがついて少々よく見えるだけで、ひょう白剤で洗って見たら、そんなにそんなに世が言うほどえらく感動するものでもないのかもという気がします(もちろんぼくは朝鮮物がすきですが)。日本と朝鮮を対比、した時、日本人の技法の方が高く(高麗青磁は別として)、日本のやきものの方がいいのでは、とも思います。ですが、現在、日本のやきものを見た時(最近見たものですが)、手が入りすぎているというか、あまりにも一生けんめいすぎる気がします。一生けんめいという言葉がたぶん一番あてはまるでしょう。それと朝鮮物と比較した時、朝鮮物のほうがおそらくスポットが当たるのではと思います。時代のちがいというか、あるいは…。

ぼくがものを作る時に考えるのは、器の場合、器は二番手の存在であって、一番目は食いものだと思っています。器は食べもののためにあるものでしょう。基本的には。だから食べものが光ったらOKですね。OKなのですが、それだけだとだれも買わないことが多いです。事実ですね。そこで、食べものがない時でもそれじたいが独立したものであるように作ればよいわけです。なんてこんな話しみんな言いますね。でも実際そうですね。

「朝鮮白磁にえいきょうされて、韓国に移住して、韓国の土で、それでいて現代風にアレンジした、現代朝鮮白磁を作る中けん作家」とか言えば聞こえはいいんじゃないでしょうか。実際は、自分でもよくわけがわかっていなく、毎日の生活に追われ、続けようかやめようかとアホのように土をいじっているのが今の自分です。

ただ、今は、あまり加飾したくない自分がいます。白ときれいなくすり、これで行きたいです。売れるか売れないかあまり考えてないです(そのため私の奥さんがたいへんです)。あまり、コビても物に出てきてしまうと思いますので、それは前に書いた鯉江哲学をもとに、自分なりに押しすすめて行きます。

ある時氏へ、「ロクロの中心がでないんですが」と質問しました(入ってばかりの時)。

彼はこうふんして「ロクロの中心が重要なことではなく、おまえの中心が重要なんだ」と言っていました。そのころは何わけのわからないこと言っているんだじいさん、と思ったものですが、今、その言葉があるおかげでもちこたえている気がします(本当)。

長くなりました。字がきたなくて申し訳ありません。それと、漢字少々わすれました。最後に、よろしくお願いします。暑いですが、お体ようじんして。会える時をたのしみにしてます。―秋山潤―

葎

JUN AKIYAMA

1970年生まれ

1999~2002 鯉江良二に師事

2002 韓国慶尚南道で作陶をはじめる

現在は慶尚北道にて制作

所蔵:韓国利瑛美術館